Quincy Delight Jones Jr. (* 14. März 1933 in Chicago, Illinois; † 3. November 2024 in Los Angeles, Kalifornien) war ein amerikanischer Musikproduzent, Komponist, Jazztrompeter, Arrangeur und Bandleader

Besessen von Musik

Quincy Jones’ Leben war so unwahrscheinlich und spannend wie der wahr gewordene „American Dream“. Geboren wird er 1933 in Chicago. Dort ist ein berüchtigtes Gangsterviertel seine Heimat. Zwischenzeitlich lebt er in bitterster Armut bei der Großmutter auf dem Land.

Musik gibt ihm ein Ziel, für das er sich wie besessen anstrengt. Ein Stipendium für die renommierte Berklee School of Music lässt er sausen, um als Trompeter mit der Lionel Hampton Big Band zu touren.

Quincy Jones spielte mit Größen des Jazz wie Count Basie, schrieb Songs für Frank Sinatra und zahlreiche Soundtracks. Mit „Thriller“ produzierte er das meistverkaufte Album der Popgeschichte.

Schüler von Nadja Boulanger

Sein Mentor und Lehrmeister und in Sachen Big Band-Arbeit ist Count Basie. Auf der Basis von dessen unbändig swingendem Stil formt Jones seinen eigenen, geschliffenen und modernen Orchestersound.

Sie hieß Nadia Boulanger und war nicht weniger als die Königin der modernen klassischen Musik. Strawinsky, Leonard Bernstein und Aaron Copland gingen bei ihr ein und aus, und an jenem Tag im Jahr 1957 hatte sie einen neuen Schüler.

Nachdem sie sich ein wenig über Ravels Kompositionstechnik unterhalten hatten, fragte der 24-jährige Quincy Jones die 70-jährige Musikdozentin, ob sie vielleicht einen weiterführenden Tipp für ihn habe. Worauf Nadia Boulanger erwiderte: „Es gibt nur zwölf Töne, Quincy, wirklich nur zwölf. Schauen Sie sich einfach mal an, was andere damit angestellt haben.“

Ein Einbruch mit Folgen

Man kann davon ausgehen, dass Quincy Jones seiner Pariser Lehrerin auch von sich erzählte. Vielleicht nicht, dass er in so elenden Chicagoer Verhältnissen aufgewachsen war, dass seine Großmutter an manchen Abenden gesottene Ratte auf den Tisch gebracht hatte. Aber doch davon, wie er als Elfjähriger auf der Suche nach Essen in ein Lagerhaus eingebrochen war und dabei etwas ganz anderes entdeckt hatte:

„In einem der Büros stand ein Klavier. Um ein Haar hätte ich die Tür wieder zugeschlagen, aber in dem Moment sagte eine Art göttlicher Stimme zu mir: ‚Geh da wieder rein, du Idiot!’ Als ich das Klavier berührte, war es, als würden mein Herz und meine Seele, jede Faser meines Körpers zu mir sprechen: ‚Das ist, was du tun willst – bis ans Ende deines Lebens.’“

Das nennt man Berufung. So spielt Quincy Jones schon mit 18 Trompete in Lionel Hamptons Bigband, der angesagtesten Combo der USA, arrangiert kurz darauf für Dinah Washington, Louis Armstrong, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie.

Musikalisch alles herausholen

All das Jahre war vor seiner Pariser Begegnung mit der großen Nadia Boulanger, die ihm noch einen Satz mit auf den Weg zurück in die Staaten gibt. Ein Paradoxon, über das Jones tagelang die Stirn runzelt, weil er – insbesondere als Afroamerikaner – Musik als Ausdruck persönlicher Freiheit versteht. Doch Boulangers Satz lautet: „Musikalische Freiheit lässt sich erst in kompletter Beschränkung erlangen.“

Man muss nicht allzu viel von Quincy Jones’ Werk gehört haben, um zu begreifen, wie er Nadia Boulangers Worte interpretiert hat. Vielleicht sogar als Antithese zum Jazz, auf jeden Fall aber als Fingerzeig, aus dem vermeintlichen Korsett der Beschränkung ein Maximum an Idee und Eleganz herauszuholen: ob in den überlegenen Teenage-Popsongs einer Lesley Gore, in seinen hinreißenden Erwachsenen-Arrangements für Frank Sinatra und schließlich in seinen Dutzenden von Filmsoundtracks, von „In The Heat of The Night“ bis zu „The Color Purple“.

Über allem stand stets sein eigenes Credo: „Man muss an etwas glauben, erst das gibt einem den richtigen Halt“, so Quincy Jones. „Man weiß nie, ob man gut genug ist oder wie das Publikum reagieren wird. Am Ende versuche ich, in mein Unbewusstes einzutauchen – da wird man meistens fündig.“

Verbindungslinie über Soul, Funk und Pop

Auch wenn Musik keine Hautfarbe hat, war Jones’ Sound immer der einer afroamerikanischen Emanzipation. Deren Linie lässt sich schnurgerade von Bebop bis Hip-Hop ziehen.

Es ist eine Linie, die Quincy Jones raffiniert über ein paar Verbindungspunkte über Soul, Funk und reinen Pop gezogen hat, der nie „rein“, sondern ganz und gar eklektisch ist.

Der sich daran erinnerte, was ihm Nadia Boulanger ein Vierteljahrhundert zuvor darüber erzählt hatte, was sich mit einem bloßen Dutzend Töne anstellen ließ. Es galt auch für seine eigene Musik und war immer noch kaum zu glauben:

„Ist das nicht irre, Mann? Dass wir alle seit 710 Jahren dieselben zwölf Töne benutzen? Alle: Beethoven, Basie, Bo Diddley, Bird … alle dieselben zwölf Töne! Ich fasse es nicht! 710 Jahre, der nackte Wahnsinn!“

Eigene Big Band mit 26 Jahren

Quincy Jones sitzt in einem Bus in Seattle. Er wartet, stundenlang. Darauf, endlich mit dem Vibraphonisten Lionel Hampton auf Tournee gehen zu können. Der Big Band-Leader ist überzeugt vom Talent des jungen Trompeters und will Quincy unbedingt in seinem Ensemble haben. Der 15-Jährige ist auch deswegen so früh dran, damit seine Eltern nicht Wind von der ganze Sache bekommen, und weil er befürchtet, dass Hampton doch noch seine Meinung ändert. Quincy Jones hat aber nicht mit der Frau von „Hamp“ gerechnet. Als der Rest der Band einsteigt und die Reise beginnen soll, entdeckt sie den Teenager und fragt ihren Mann, was dieses Kind dort mache. „Steig aus dem Bus und geh‘ zurück zur Schule“, sagt sie zu Quincy. Und der Tourbus fährt ohne ihn los.

Quincy ist traurig – und enttäuscht. Die Big Band um Hampton ist mehr als angesagt und das Größte, was ihm zu diesem Zeitpunkt hätte passieren können. Aber er muss nicht lange auf eine neue Chance warten: Ein Jahr später fragt Hampton ihn erneut und der junge Trompeter willigt ein – trotz eines Stipendiums am Berklee College of Music in Boston.

Die Tourneen mit den Big Bands von Lionel Hampton und Dizzy Gillespie sind seine Schule. Er komponiert und arrangiert, gibt Konzerte in der ganzen Welt, bleibt 1957 aber vorerst in Paris hängen. Nadia Boulanger verfeinert sein musiktheoretisches Wissen und er gründet in Europa seine eigene Band: Die Quincy Jones Bigband. Ihr Ruf ist schon bald legendär, auch wenn die Band nur wenige Monate zusammenbleibt. Jones hält den Druck, für alles zuständig zu sein, nicht aus – und ist bald pleite.

Wieder in den USA fängt Quincy Jones als A&R-Manager bei Mercury Records an. Obwohl er mit „It’s my Party“, gesungen von Lesley Gore, einen Hit landet, entscheidet sich Jones gegen den Büro-Job. „Die Musik rief mich“, erinnert er sich später. Er will nicht die nächsten 20 Jahre hinter einem Schreibtisch sitzen – lieber Filmmusik schreiben. In acht Jahren komponiert er zu 35 Filmen und TV-Shows die Soundtracks. Heute sind Titel wie „Soul Bossa Nova“ und „Ironside“ Kult und werden, auch noch Jahre nach deren Veröffentlichung, von Film-Regisseuren wie Quentin Tarantino eingesetzt.

Er schreibt für Dinah Washington, Cannonball Adderley, Dizzy Gillespie. Seine Debutplatte erscheint 1956: „This is how I feel about Jazz“.

Mit 26 Jahren schon leitet Quincy Jones eine eigene Big Band, in der einige der bedeutendsten Jazzmusiker der Zeit sitzen. Für eine Musicalproduktion reist er mit ihr nach Paris. Als das Engagement weg bricht, führt er die Big Band in einer improvisierten, selbstorganisierten Tournee ein Jahr lang kreuz und quer durch Europa.

Mit Michael Jackson an die Spitze

Ende der 70er lernt er einen schüchternen, talentierten jungen Sänger kennen: Michael Jackson. Gemeinsam arbeiten sie an der Musik zu dem Film „The Wiz“, was in Jackson den Wunsch weckt, auch in Zukunft von Jones produziert zu werden. Für „Thriller“ versammelt der Produzent die besten Instrumentalisten und Songwriter ihrer Zeit im Studio und schafft eine Musik, die alle erreicht – egal, ob schwarz oder weiß, alt oder jung. Die Rechnung geht auf: Bis heute ist „Thriller“ das meist verkaufte Album aller Zeiten.

„Ich liebe es, dass er so hohe Ansprüche an sich selbst hat, weil ich selbst auch so bin.“

Rekordhalter-Produktionen

Über Quincy Jones’ Karriere zu reden, heißt, in Superlativen zu sprechen.

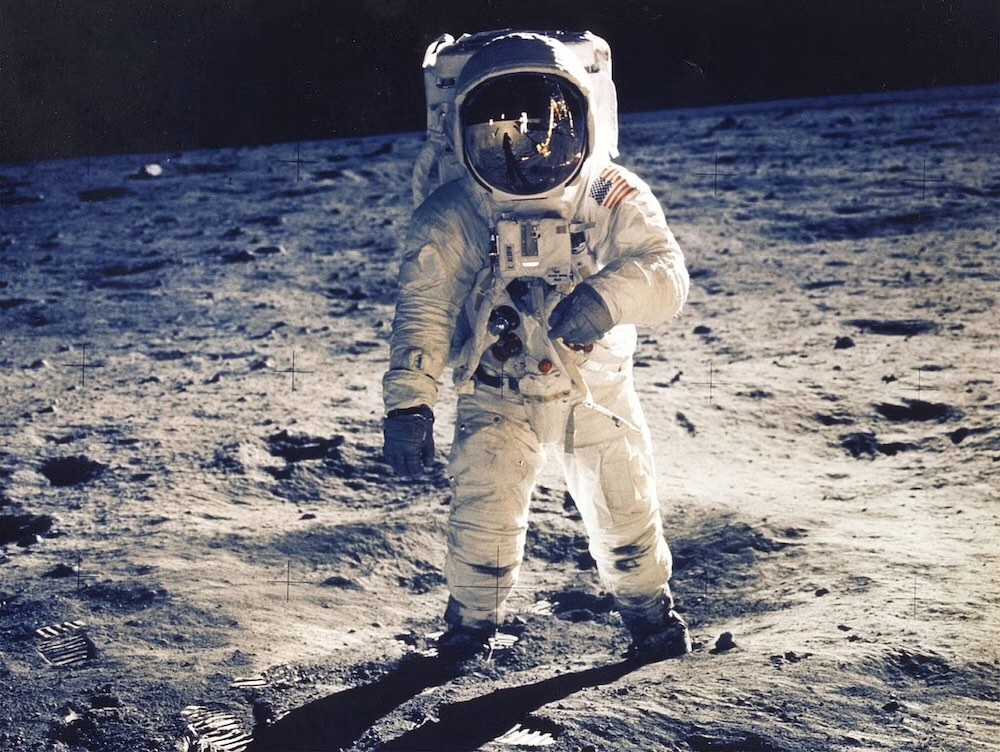

Ein Song schafft es sogar in den Weltraum. Als Buzz Aldrin 1969 mit der Apollo 11 auf dem Mond landet, schaltet er seinen tragbaren Kassettenrekorder ein: Der Walzer „Fly me to the moon„, den Jones in einen 4/4-Takt umarrangiert und mit Frank Sinatra und Count Basie einspielt hat, ist das erste Musikstück, das auf dem Mond zu hören ist. „Q“, wie Sinatra ihn nennt, arbeitet hart, stößt mit seinem Pensum aber auch an seine Grenzen: 1974 erleidet er eine Gehirnblutung – und überlebt. Wegen des hohen Drucks darf er aber keine Blasinstrumente mehr spielen.

Und Jones brachte auch „We are the world“ auf den Weg, den berühmten Rekordhalter unter allen Wohltätigkeitssongs.

Karrierebeginn von Will Smith

Auch als Fernsehproduzent landet Quincy Jones Treffer. „Der Prinz von Bel Air“, der Karrierebeginn für Hollywoodstar Will Smith, entsteht unter anderem unter seiner finanziellen Verantwortung. Nebenbei veröffentlicht er eigene Platten zwischen Funk, Soul, Jazz und Disco-Sound. Eine Interviewäußerung fasst programmatisch zusammen, mit welcher Einstellung er das tut:

„Die Hälfte von Kommerzialität ist Aufrichtigkeit.“

80 Grammy-Nominierungen

Kein anderer Künstler kann mehr Grammy-Nominierungen vorweisen als Quincy Jones, 28 Grammys hat er tatsächlich gewonnen. Seine anderen Preise, darunter ein Oscar, sind Legion.

Und mindestens eines seiner Stücke kennen noch heute sogar Menschen, die sich gar nicht besonders für Musik interessieren: „Soul Bossa Nova“.

Produktionen (Auswahl):

| Jahr | Titel | Interpret |

|---|---|---|

| 1961 | Genius+Soul=Jazz | Ray Charles |

| 1963 | Ella and Basie! | Ella Fitzgerald |

| 1964 | It Might as Well Be Swing | Frank Sinatra |

| 1965 | Our Shining Hour | Sammy Davis junior |

| 1966 | Sinatra at the Sands with Count Basie | Frank Sinatra |

| 1971 | Smackwater Jack | Quincy Jones |

| 1973 | You've Got It Bad Girl | Quincy Jones (mit Roberta Flack) |

| 1973 | Hey Now Hey (The Other Side of the Sky) | Aretha Franklin |

| 1974 | Body Heat | Quincy Jones (mit Al Jarreau, Herbie Hancock u. a.) |

| 1975 | Mellow Madness | Quincy Jones (mit George Benson) |

| 1976 | I Heard That!! (The Musical World of Quincy Jones) | Quincy Jones |

| 1976 | Look Out for #1 | The Brothers Johnson |

| 1977 | Right On Time | The Brothers Johnson |

| 1977 | Roots (The Saga of an American Family) | Quincy Jones |

| 1978 | Blam! | The Brothers Johnson |

| 1978 | Sounds...& Stuff Like That!! | Quincy Jones (mit Luther Vandoross, Patti Austin u. a.) |

| 1979 | Masterjam | Rufus Featuring Chaka Khan |

| 1979 | Off the Wall | Michael Jackson |

| 1980 | Give Me the Night | George Benson |

| 1980 | Light Up the Night | The Brothers Johnson |

| 1981 | The Dude | Quincy Jones ( mit James Ingram) |

| 1981 | Every Home Should Have One | Patti Austin |

| 1982 | Donna Summer | Donna Summer |

| 1983 | Thriller | Michael Jackson |

| 1984 | It's Your Night | James Ingram |

| 1984 | L. A. Is My Lady | Frank Sinatra |

| 1985 | We Are The World | USA for Africa (mit Michael Jackson, Linel Richie, Steve Perry, Bruce Springsteen, Brian Adams, Tina Turner, Kenny Rogers u. v. a.) |

| 1987 | Bad | Michael Jackson |

| 1989 | Back on the Block | Quincy Jones (mit Ella Fitzgerald, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Luther Vandross, Dionne Warwick, Barry White u. v. a.) |

| 1993 | T.E.V.I.N. | Tevin Campbell |

| 1995 | Q's Jook Joint | Quincy Jones (Stevie Wonder, Ray Charles, Barry White, Chaka Khan, Ashford and Simpson, Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie u. a.) |

| 2010 | Q Soul Bossa Nostra | Quincy Jones |

| 2014 | Paris | Zaz |

„Musik gab mir die Freiheit. Wenn ich meine Musik spielte, verschwanden meine familiären Probleme. Musik war diese eine Sache, die ich kontrollieren konnte.“

Quincy Jones