Niedriglohnquoten 2020

Vollzeitbeschäftigte mit Niedriglohn in den Kreisen und kreisfreien Städten

Von knapp 21,5 Millionen Vollzeitbeschäftigten Ende 2020 mussten sich rund vier Millionen Personen oder 18,7 Prozent mit einem Niedriglohn begnügen – im Westen waren es rd. 2,88 Millionen Personen (16,4%), im Osten einschließlich Berlin rd. 1,13 Millionen Personen (29,1%). Auf Basis der regionalen Niedriglohnschwellen waren im Westen knapp 3,2 Millionen Personen (18,1%) und im Osten rund 0,6 Millionen Personen (15,5%) betroffen.

Datengrundlage bildet die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Das im Rahmen der Beschäftigungsstatistik abgebildete sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt umfasst alle laufenden und einmaligen Einnahmen aus der Hauptbeschäftigung bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung – einschließlich des Kurzarbeitergeldes. Die Auswertungen sind auf solche sozialversicherungspflichtig (Vollzeit-) Beschäftigte eingeschränkt, die nicht in einem Ausbildungsverhältnis stehen und für die keine gesetzlichen Sonderregelungen gelten (»sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe«).

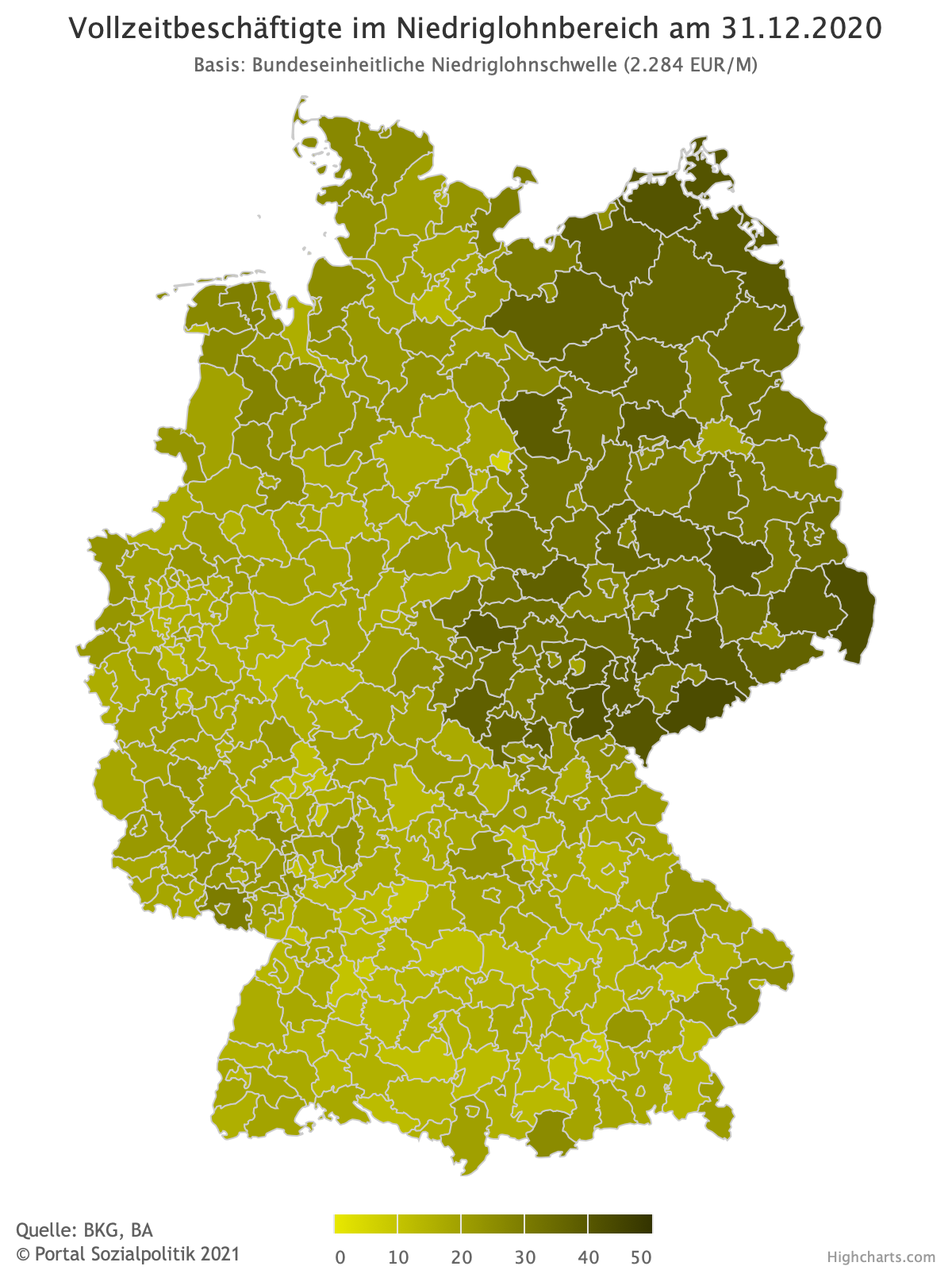

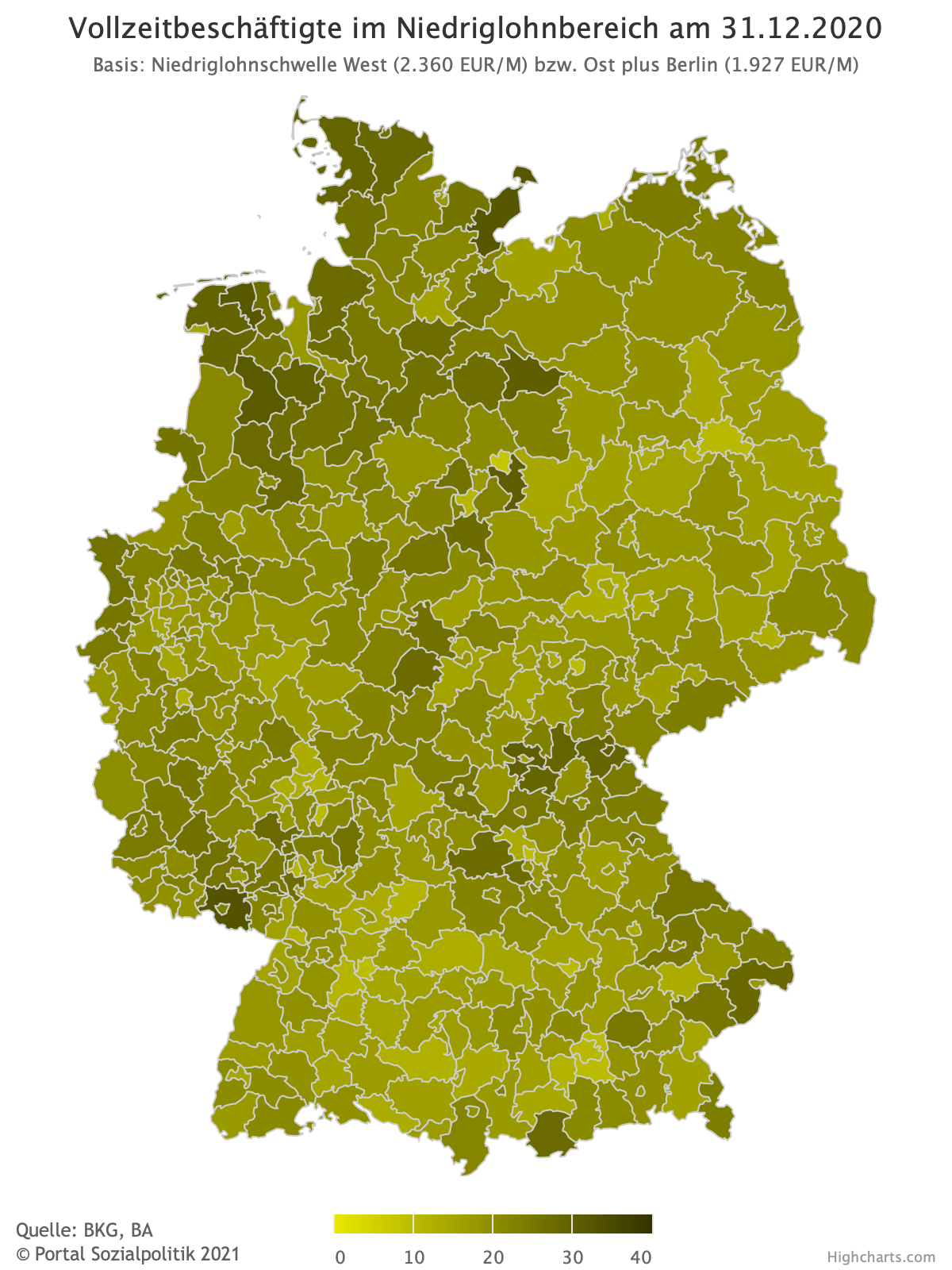

Als Niedriglohnbeschäftigte gelten Personen, die in ihrer Beschäftigung weniger als zwei Drittel des Medianentgelts aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten erzielen (Niedriglohnschwelle). Im Folgenden werden Auswertungen unter Bezugnahme auf die bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle (Grafik 1) sowie unter Bezugnahme auf die west- bzw. auf die ostdeutsche (einschl. Berlin) Niedriglohnschwelle (Grafik 2) dargestellt.

Auf Basis der bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle (Deutschland 2020: 2.284 EUR/M) konzentrieren sich die hohen Niedriglohnquoten in den Kreisen und Städten der ostdeutschen Bundesländer. Bei Rückgriff auf die regionalen Niedriglohnschwellen – West 2020: 2.360 EUR/M, Ost mit Berlin 2020: 1.927 EUR/M – finden sich die Niedriglohn-Hotspots hingegen in westdeutschen Städten und Kreisen.

Niedriglohn

Als Niedriglohn wird gemäß der Definition internationaler Organisationen (ILO, OECD) ein Stundenentgelt bezeichnet, das geringer ist als zwei Drittel des mittleren Bruttostundenlohns. Für diese Grenze gibt es keine wissenschaftliche Begründung; es handelt sich lediglich um eine Konvention. Der mittlere Lohn (Medianlohn) ist derjenige Wert, der die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in zwei gleich große Gruppen teilt: Die eine Hälfte erhält ein geringeres, die andere Hälfte einen höheres Stundenentgelt (siehe auch Medianeinkommen). Der mittlere Lohn darf nicht mit dem Durchschnittslohn verwechselt werden, bei dem die Summe der Löhne durch die Summe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geteilt wird.

Üblicherweise werden die Bruttostundenlöhne zur Ermittlung des Niedriglohns herangezogen. Beispielsweise betrug – berechnet anhand der des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) – im Jahr 2017 der mittlere Bruttostundenlohn in Deutschland (Haupt- und Nebenbeschäftigungen, ohne Auszubildende und PraktikantInnen) 16,20 Euro. Zwei Drittel davon sind 10,80 Euro. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die weniger erhalten, bekommen einen Niedriglohn. Der Durchschnittlohn lag indes im selben Jahr deutlich höher: bei 18,09 Euro. Die Differenz zum mittleren Lohn resultiert daraus, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den oberen Stufen der Lohnskala relativ hohe Stundenentgelte erhalten; diese relativ wenigen Personen ziehen den Durchschnittslohn deutlich nach oben.

Bei den Berechnungen wird auf die Bruttostundenlöhne (nicht auf die Nettolöhne) abgestellt, weil die Bruttogröße unabhängig ist von familiären Besonderheiten, die sich auf die Steuern auswirken. Allerdings ist die Verwendung der Bruttostundenlöhne auch nicht unproblematisch, weil dabei die Privilegierung bestimmter Arbeitsverhältnisse ausgeblendet wird. Besonders ins Gewicht fallen die Minijobs, für die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Steuern und nur geringe Sozialabgaben zahlen müssen; der Bruttolohn entspricht in diesen Fällen also nahezu dem Nettolohn. Nicht verbindlich definiert ist, welcher Kreis von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ermittlung der Niedriglöhne zu berücksichtigen ist. Unklarheit besteht hinsichtlich der Auszubildenden sowie der Personen, die an bestimmten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie Ein-Euro-Jobs teilnehmen. Es bietet sich an, sie auszuklammern, weil sie keine Löhne im eigentlichen Sinn, sondern Ausbildungsvergütungen beziehungsweise Zuschüsse für besondere Aufwendungen erhalten.

Zum Niedriglohnsektor zählen all jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen niedrigen Lohn erhalten. Es handelt sich hier nicht um einen Sektor im klassischen Sinne, dem bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten – wie industrielle Fertigung, bau- oder landwirtschaftliche Tätigkeiten – zugeordnet sind, sondern um eine Klassifizierung allein nach der Höhe des Lohnes. Im Jahr 2017 zählten 22,8 Prozent aller abhängig Beschäftigten in ihrer Haupttätigkeit zum Niedriglohnsektor. Dieser Anteil hat sich seit 2008 kaum verändert, nachdem er in den Jahren zuvor deutlich zugenommen hatte. Absolut ist die Zahl der Beschäftigten im Niedriglohnsektor auch nach 2008 im Trend gestiegen – ebenso wie die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt. So erhielten im Jahr 2017 etwa 7,9 Millionen abhängig Beschäftigte einen niedrigen Lohn, etwa 46 Prozent mehr als noch im Jahr 1995.

Medianeinkommen

Das Medianeinkommen (auch mittleres Einkommen) ist das Einkommen, bei dem es genauso viele Menschen mit einem höheren wie mit einem niedrigeren Einkommen gibt. Würde man die Bevölkerung nach der Höhe ihres Einkommens sortieren und dann zwei gleich große Gruppen bilden, würde die Person, die genau in der Mitte dieser Verteilung steht das Medianeinkommen beziehen.

Das Medianeinkommen – das ausdrücklich nicht identisch ist mit dem Durchschnittseinkommen – wird in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften benutzt, um beispielsweise Armutsberechnungen anzustellen. Es ist robuster gegenüber Ausreißern einer Stichprobe und wird daher oftmals dem arithmetischen Mittelwert (Durchschnitt) vorgezogen.

In den meisten Ländern ist die Verteilung der Einkommen geprägt durch viele Bezieher niedriger oder mittlerer Einkommen und wenige Bezieher sehr hoher Einkommen; ähnlich ist die Situation bei der Verteilung der Vermögen. Das arithmetische Mittel wird von den relativ wenigen Fällen sehr reicher Haushalte deutlich nach oben gezogen, und die große Mehrzahl der Haushalte liegt mit ihrem Einkommen oder Vermögen unterhalb dieses Durchschnittswerts. Um die Mitte der Verteilung besser zu kennzeichnen, wird bei Verteilungsanalysen der Median – zumindest ergänzend zum arithmetischen Mittel – herangezogen.